今ここにない

価値を創造する

介護福祉の中で 自分らしい生活を少しでも 長く過ごしていただけるように

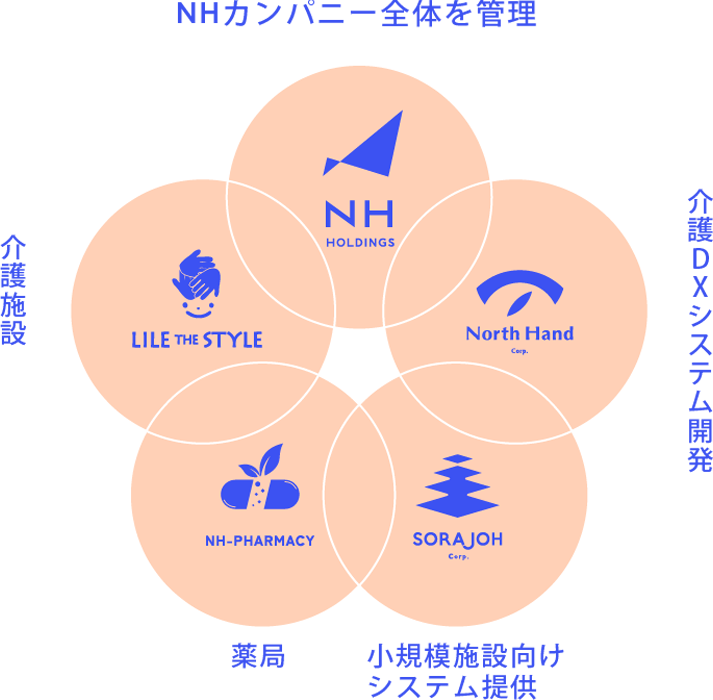

私たちはそのためにグループ全体で連携をしながら、様々なサービスを開発、運用をしています。

薬局、介護施設、システム開発。それぞれのチームが関わり合うことでより良いケアやサポート方法を生み出すことが可能です。

介護、福祉の課題を創造力で超えていく。新たな価値でより希望を持てる未来を作るためのお手伝いを行っています。

NHカンパニーズだから

生み出せる価値がある。

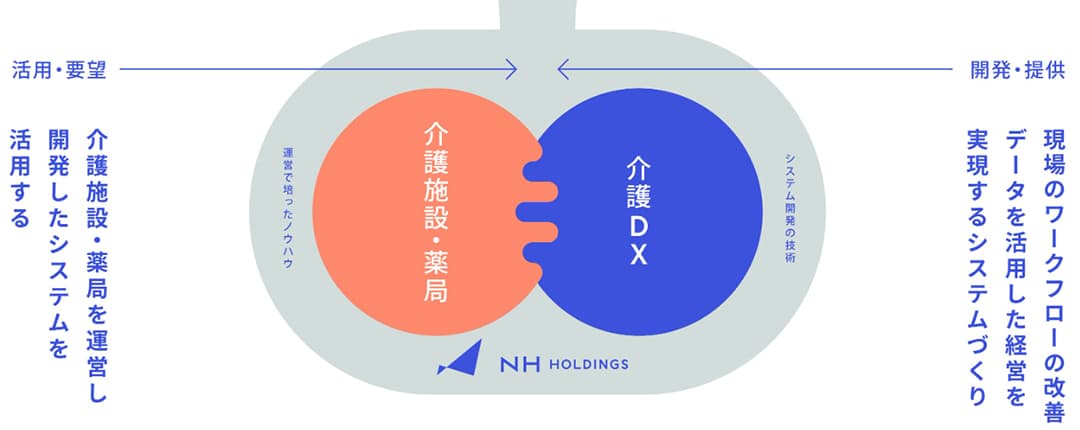

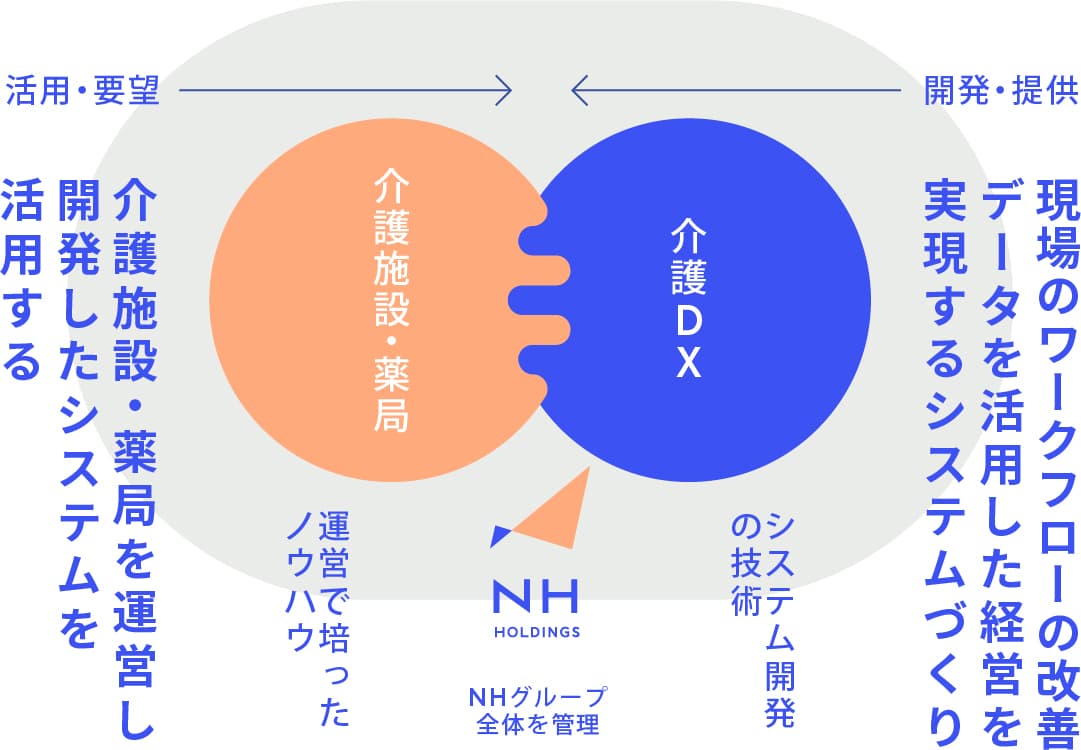

介護現場のノウハウと

DXの技術

私たちはDXの技術だけではなく、介護施設や薬局を実際に運営しているからこそわかる現場の経験と知識があります。この二つが連携することで本当に現場の課題が解決されるためのサービスを生み出すことが出来ると考えています。

サービス

グループホームのためのやさしいシステム

グループホームに必要な機能をまるっと搭載。月額19,800円からご利用いただける、介護記録システムです。初めてのITでも操作のしやすい設計になっています。

N-Connect

kintoneを使ったアプリ、Garoon、サイボウズoffice、弊社が開発した「N-SYSTEM-Care」などを組み合わせ、事業者様の課題に適したプランをご提案〜導入するDX・ITコンサルティングサービスです。

かいごのコンパス

大がかりなDX化が難しいような事業者様でも、導入をしやすい価格帯でお悩み別のコースをご用意。これからDX・ITを導入する人、導入をするハードルがある人にピッタリのサービスです。